Le premier homme cryogénisé reste figé dans le temps, dans l’attente hypothétique d’une résurrection

Et si le corps humain pouvait être mis sur pause, comme un film qu’on compte bien reprendre plus tard ? Des centaines de personnes à travers le monde ont décidé de parier sur cette idée à la fois insolite et intrigante : la cryogénisation. Derrière ce mot presque magique se cache une ambition audacieuse, voire futuriste. Mais comment cela fonctionne-t-il vraiment ? Et qui sont ces pionniers du froid extrême qui rêvent d’un second souffle… dans plusieurs siècles ?

La cryogénisation, c’est quoi exactement ?

Imaginez un monde où l’on pourrait « s’endormir » après une maladie sans solution actuelle, pour être réveillé un jour où la médecine aurait trouvé un remède. C’est, en résumé, le pari hors norme que fait la cryogénisation.

Le principe ? Préserver un corps humain à des températures ultra-basses (environ –196 °C) peu après la mort légale, dans l’espoir que la science du futur permette de réparer les dégâts causés par la maladie… et de « réveiller » la personne. Cela s’appelle la suspension cryogénique. L’idée peut paraître sortie d’un film de science-fiction, mais elle fait son chemin depuis plusieurs décennies.

Une idée pas si nouvelle… née dans l’imaginaire d’un Français !

C’est dans les années 1940 que le biologiste français Jean Rostand, connu pour ses travaux visionnaires, évoque pour la première fois les effets du froid sur les cellules vivantes. Mais c’est en 1962 que le concept prend une tournure bien plus ambitieuse avec le livre La Perspective de l’immortalité de Robert Ettinger, professeur de physique américain. Son intuition ? Si on sait préserver un corps dans un état stable, la technologie de demain pourra peut-être faire le reste.

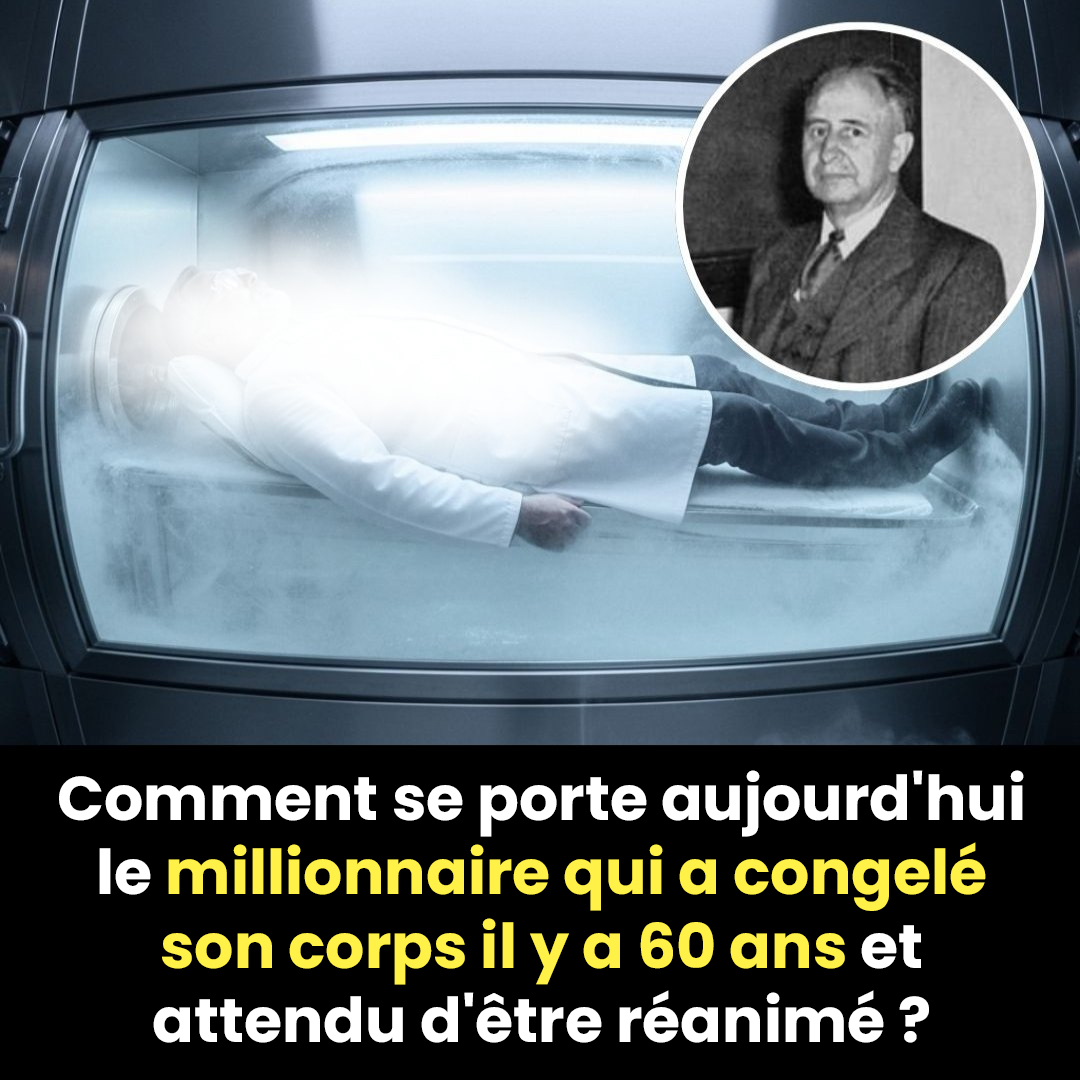

James Bedford, le tout premier « dormeur »

Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il est entré dans l’histoire en 1967. James Hiram Bedford, professeur à la retraite atteint d’un cancer en phase terminale, devient le premier humain à être cryogéniquement conservé. Le jour de son décès, une équipe se rend chez lui aux États-Unis pour entamer immédiatement le processus de préservation. Depuis, son corps repose dans une cuve cryogénique, à l’abri du temps, dans un centre spécialisé en Arizona.

Plus qu’un cas scientifique, Bedford est devenu une figure emblématique, reconnue, de cette quête d’un au-delà scientifique. Un homme qui, à défaut de vaincre la mort, a décidé de la défier.

Pourquoi cela fascine autant ?

La promesse de la cryogénisation, c’est celle d’un possible futur. Celle de donner une seconde chance à ceux que la science actuelle ne peut plus sauver. Évidemment, il y a encore énormément de zones d’ombre : peut-on vraiment réanimer un corps ? Les cellules cérébrales seront-elles intactes ? À ce jour, aucune réanimation n’a été réalisée. Pourtant, environ 500 personnes dans le monde sont déjà conservées ainsi, et plus de 5 000 ont signé un contrat pour être cryogénisées un jour.

Derrière cet engouement, il y a aussi un certain mythe moderne : celui de l’éternelle jeunesse, de la seconde vie, de l’idée que tout est possible… avec beaucoup de patience et des moyens financiers importants.

Un sujet qui divise… mais intrigue toujours

Les experts restent prudents. D’un point de vue éthique, médical et technique, la cryogénisation soulève encore de nombreuses questions. Mais pour certains, peu importe les incertitudes : ils veulent y croire. Après tout, les grandes découvertes d’hier paraissaient elles aussi irréalisables avant de devenir réalité.

Finalement, la cryogénisation, ce n’est peut-être pas (encore) une solution miracle, mais c’est sans doute l’un des projets les plus visionnaires que l’humanité ait jamais imaginés.